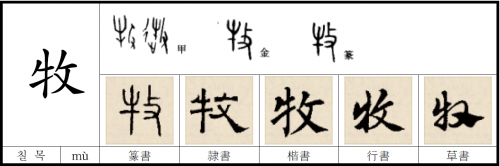

牧

語源

牧자의 형태는, 사람이 손에 채찍(혹은 나뭇가지)을 쥐고 소를 쫓는 모습을 형상한 것이다. 즉, 소를 방목하여 풀을 먹인다는 의미를 나타낸다. ‘소를 방목하다(放牛)’가 바로 牧이며, 마찬가지로 ‘말을 방목하다(放马)’, ‘양을 방목하다(放羊)’, ‘돼지를 방목하다(放猪)’등 모두 牧으로 표현할 수 있다. 그래서 牧자의 본뜻은 ‘가축을 놓아기르다, 방목하다’이다. 새로운 뜻이 명사로 파생되어, 가축을 기르는 사람을 가리킨다. 고대에서는 통치자가 백성을 마소(가축)처럼 여겼으므로 스스로 목자(牧人)임을 자처하였다. 그래서 백성을 관리하고 통치하는 것을 “牧民(목민)”이라 불렀다. 일부 지방 주(州)와 군(郡)의 가장 높은 상관도 “牧” 혹은 “牧伯”라고 불렀다.

文化

백성을 다스리는 일을 “牧民”이라 하였고, 백성을 다스리는 관리를 “牧民官”이라 하였다. 그렇다면 백성을 가축처럼 여기고 다스렸다는 것, 즉 “牧民”이란 고대 사람들에게는 대체 무슨 의미였을까. 중국 역사 상 가장 훌륭한 정치가로 꼽히는 관자는 우리에게 ‘관포지교(管鮑之交)’로 잘 알려져 있다. 중국의 고전 ‘관자’ 제 1편 ‘목민(牧民)’에는 “나라에는 네 가지 강령이 있다. 그 가운데 하나가 끊어지면 나라가 기울고, 두 가지가 끊어지면 위태로워지고, 세 가지가 끊어지면 뒤집어지고, 네 가지가 끊어지면 망한다. 기울어지거나 위태롭거나 뒤집어지는 것은 바로 세울 수 있지만, 망한 것은 다시 일으킬 수 없다.” 라는 말을 볼 수 있다. 우리나라의 다산 정약용이 지은 목민심서(牧民心書)도 ‘관자’를 많이 참고했다.[1] 이 책은 부패의 극에 달한 조선 후기 지방의 사회 상태와 정치의 실제를 민생 문제 및 수령의 본무(本務)와 결부시켜 소상하게 밝히고 있는 명저이다. 즉, 수령은 모름지기 수령의 본분이 무엇인가를 직시하고 치민(治民)하는 것이 곧 목민하는 점을 지적하였다. 하지만, 이러한 목민과 관련된 책이나 이론만으로는 왜 백성을 ‘가축’처럼 여겼는지는 제대로 알 수 없는 듯하다. 혹자는 고대에는 동물보다 노예를 많이 부렸으므로, 즉 사람을 동물처럼 여기고 부렸다는 것에서 시작했다고 얘기하기도 한다. 하지만 그보다는 백성 또한 가축을 다루듯 어르고 달래야 하며, 하나의 공동체가 되어 서로 다투지 않고 어우러져 생활할 수 있게 해야 함을 의미했던 것이 아닐까.

- ↑ 김종경,「진정한 목민(牧民)의 길은」, 『김종경칼럼』, (2012. 5. 29)